Al MAXXI la modernità fluida è adesso

Senza rinunciare al grande passato artistico italiano, ma proiettandolo in una prospettiva di continuità futura. Nessun percorso lineare, ma rete complessa di connessioni. Dentro un movimento generato da linee di forza. Con esempi internazionali ed il Guggenheim di Bilbao, firmato da Frank O. Gehry, a far da guida illuminante

In un attimo. La città dei Cesari e dei Papi si apre come un teatro. Roma diventa meraviglia continua. Con il sole declinante del pomeriggio che accarezza i mattoni ed i marmi bianchi di palazzi e case, insinuandosi tra Fori imperiali, cortili segreti, cupole e fontane, e giù, giù, per i gradini di Trinità dei Monti non ancora fasciati da azalee ridenti, prima di tuffarsi in Piazza di Spagna. Nella Città Eterna, condannata dal pregiudizio, paciosa, ospitale ed estrema, culla di cultura, crogiuolo di esperienze, l’eleganza a volte risiede nelle pietre parlanti, quelle che raccontano di favole antiche. Legate a profili sempre nuovi. Zaha Hadid. Un nome, uno spazio. Non mini ma MAXXI. Con il suo corpo. La tradizione o altro ancora trasformate in qualcosa d’innovativo e inusuale. Si fa presto a dire archistar. Poi, quando si fronteggia un progetto inedito, allora, lo scarto tra realtà e sua rappresentazione mediatica si amplia. I contorni si delineano e i quesiti si affastellano. Al di là delle migliori intenzioni, quali sono i paletti entro i quali confinare capacità (e diritto) di condizionare-plasmare lo spazio e le abitudini di vita altrui? Che (s)proporzione esiste tra blocco di decisioni politico-amministrative, disegno, progetto, finanziamenti e fruizione effettiva di chi “abita” spazi, infrastrutture, palazzi, monumenti? Eh sì, perché bisognerebbe sempre pensare al dopo, in quanto la gente comune usa l’architettura e la città in maniera imprevista, rapportandosi unicamente a strutture in grado di resistere nel tempo, agli adattamenti e ai processi evolutivi. Dalle forme estetiche ad una sostanza legata ai ritmi vitali: il nocciolo.

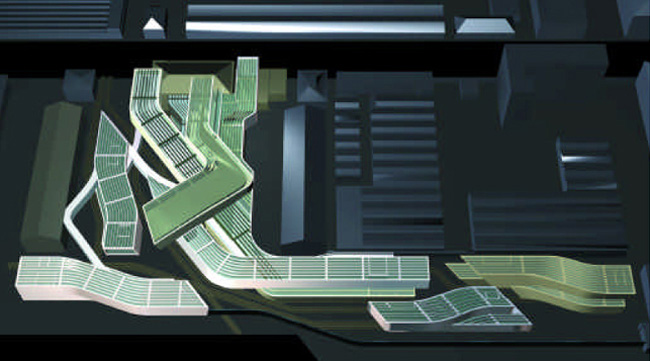

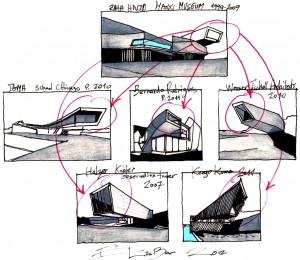

Così, davanti allo sguardo progettuale pervasivo di Zaha Hadid, capisci che il ponte immaginario è possibile, e che la costruzione di un ideale tempo collettivo, pubblico, che riesca a contrastare la deriva di una privatizzazione arrembante della vita delle persone, sempre più ghettizzate negli antri luccicanti dei centri commerciali-campus-residenze-quartieri, è un sentiero non più eludibile. Il grande centro culturale che custodisce all’interno un museo per le arti del XXI secolo, spazi per l’architettura ed attività sperimentali, esposizioni temporanee e collezioni permanenti arricchite da acquisizioni continue di opere (anche su committenza), laboratori didattici, auditorium, biblioteca, ristorante, caffè, negozi, uffici, un percorso esterno che accompagna la sagoma dell’edificio e si apre su una grande piazza, si staglia davanti ad occhi incuriositi come un immenso libro da leggere. Nell’inseguire il fil rouge progettuale di uno spazio architettonico intessuto d’armonia fortemente voluta, come componente di un paesaggio naturale da riconquistare. Eccolo, il MAXXI, 27 mila metri quadrati di libertà, con quel suo ghiribizzo lessicale intrinseco al tempo da contenere e insieme alle dimensioni, contenitore ed espressione dell’integrazione all’interno della città. Scatola magica di variegate funzioni distribuite nello spazio e intimamente collegate al tessuto urbano della zona circostante, in un’interazione di assoluta reciprocità, che sovrasta il concetto consunto di cittadella fortificata per aprirsi e diventare luogo da attraversare, vivere e nel quale muoversi liberamente. L’Hadid-pensiero prende il largo, e viene da lontano, a partire dalla piattaforma di formazione con studi dottorali prima a Beirut, poi a Londra, in un mix di scienze matematiche e d’architettura, con le avanguardie artistiche del Novecento a far da tramite per un originalissimo percorso creativo incardinato in un’estetica anticonvenzionale. Zaha architetto globetrotter (anglo) iracheno (ah, Bagdhad delle ‘Mille e una notte’ perduta…), in verità, molto british, Premio Pritzker e Stirling, un pò pittrice, un po’ designer, progettista interdisciplinare sempre, nella fusione di Bauhaus e pop, rigore e suggestioni informali, prospettive multiple e geometrie disperse, distante dalla prassi consueta del fare architettonico canonizzante, ma assorbita dal concetto di spazio come entità assoluta da riconsiderare.

Dentro una Roma letargicamente imperiale, indolente e baroccheggiante, eppur capace di inventare il futuro con una scelta architettonica radicale, immergendosi nella realtà multipla del MAXXI, con il quartiere Flaminio e i padiglioni militari preesistenti dell’ex-caserma Montello a far da sponda, la visione si sfrangia in una molteplicità di frammenti geometrici astratti, convergenti tutti in una sorta di sistemazione aperta e stabilmente instabile in cui la disarticolazione delle forme segue onde d’energia, sentieri latenti creatori di movimento e quindi di livelli. La dimensione architettonica polivalente, sinuosa e asimmetrica, si fa cifra stilistica. Un intreccio di vetro e acciaio, muri arcigni che svettano alti, pareti levigate in cemento faccia a vista dal grigio cangiante, niente finestre, superfici mute, elementi in aggetto, linee che s’intersecano, assorte in un silenzio cromatico, a marcare le divisioni e le separazioni apparenti, in una sorta di liquido amniotico privo di sale e stanze. Con le aree espositive modulate dalla luce zenitale e assemblate con panelli mobili. Perché l’arte da ospitare non può patire gerarchie e le classifiche è meglio bandirle: A, B o C non possono identificare la scala degli artisti! E, allora, gli interni assecondano l’andamento di un flusso inarrestabile, un continuum di spazialità diverse ma complementari, solcato da pareti che, quasi fossero dei vigili, disciplinano traiettorie e campi di forza. Un campus urbano. In un gioco bilaterale di dentro-fuori con i vari setti pronti a delineare le varie aree e gli ambiti specifici. Tre piani di meraviglie in successione, con al secondo, ponti di collegamento, gallerie, passerelle a tenere insieme gli edifici, sotto una copertura di vetro irradiante luce naturale. Per dar concretezza, questa l’idea della Hadid, ad un percorso multiplo inserito in una fitta rete di tragitti e interconnessioni che, superando la nozione di linearità, finisce per offrire al visitatore nuove prospettive e inediti itinerari all’interno dello stesso museo. Il tempo di percorrenza, impiegato dal potenziale fruitore nella scoperta graduale del succedersi degli spazi, diventa così il vero metronomo delle visite: se la vista complessiva si annulla, ecco il senso legato alla sorpresa, passo dopo passo, nel cogliere visuali inaspettate. Di fronte, in mostra, la storicizzazione dell’architettura del XX secolo e quella contemporanea. Ma principalmente la percezione delle forme dello spazio di vita che si modifica fino a correggere lo stesso modo in cui lo abitiamo. L’effetto è quello di una costante ricerca spazio-temporale che esalta le potenzialità del luogo, ottimizza la proposta di edifici pubblici attraverso rapporti geometrici e relazioni con le aree urbane, per modelli capaci di adattarsi in maniera flessibile agli stili di vita del domani. Diavolo di una Zaha! Incontenibile Hadid! Creatrice di una dimensione tridimensionale nuova connessa al movimento non più di singole linee ma di vere e proprie masse che, deformate, sollevate, plasmate, producono forme plastiche, superfici morbide, spazi curvilinei. Un contenitore polimorfo, multidisciplinare, dalle tracce polisemiche che insuffla vitalità energizzante ad una forma d’ardua classificazione, solcata da aree museali, sovrapposte e intesecantesi, nella quale confliggono principii contrapposti: pieno/vuoto, aperto/chiuso, leggero/pesante, trasparente/opaco. Anche le opere, allora, è come se fossero percorse da un fremito di freschezza: Kapoor, Kentridge, Boetti, Clemente, Penone, Pintaldi, Richter, Merz, Warhol, oltre a Carlo Scarpa, Aldo Rossi, Pierluigi Nervi, Toyo Ito, Giancarlo De Carlo, Italo Rota, Vittorio De Feo, Sergio Musumeci, Enrico Del Debbio: ieri e oggi, insieme. E, le mostre inedite come l’ultima da attraversare quasi senza pathos fuorviante: ‘Architettura in uniforme. Progettare e costruire durante la Seconda Guerra Mondiale’ a cura di Jean- Louis Cohen, un coacervo di professionalità su fronti opposti nell’impegno comune di un’incessante attività edilizia ed urbanistica, prodromo alla rinascita del dopoguerra. MAXXI, così si stempera nel concetto di fluidità che ammanta il tutto, innervandolo di carica centripeta, con quel suo silenzio emozionale. Luogo vivo di memorie e progettualità, dunque, d’incontro tra passato e futuro. In un serbatoio da completare con gli artisti e la sensibilità prensile dei visitatori curiosi a far da contrappunto. Una scossa, un fulmine nel presente futuribile.

Tanto che al Flaminio, in una Roma deprivata dalle sue convulsioni malmostose, fitte di affari ed interessi, a due passi dal Palazzetto dello Sport di Nervi e dall’Auditorium di Renzo Piano, in un recupero poderoso che attiene all’arte e all’architettura altra (ed alta), quest’astronave ad elle calata dall’alto che, con le sue forme complesse, paradossali, avrebbe fatto invidia al marziano di Ennio Flaiano, seducendolo, tetragona alle critiche vischiose e alle critiche sferzanti, è come se non si inserisse nel paesaggio ma ne delineasse un altro. Nuovo. Inconsueto. Con il Cupolone, laggiù, ad osservare. In compagnia di Bernini, Borromini. Ammirati.

di Franco Bruno