“Hikikomori”: “ritiro”, “isolarsi”, “stare in disparte”, un termine Giapponese dal suono dolce che sta’ ad indicare una realtà terribile e angosciante. Il fenomeno degli adolescenti e pre-adolescenti giapponesi che si ritirano dalla vita sociale e si chiudono nelle proprie stanze, tagliando i ponti col mondo, persino con i propri familiari e intrattenendo unicamente relazioni interpersonali online. Un confinamento volontario e muto, che rifiuta la vita e utilizza come unica finestra aperta sul mondo, l’ambiente virtuale e le tecnologie digitali. Il Ministero della Salute giapponese definisce “hikikomori“ coloro che si rifiutano di lasciare le proprie abitazioni e lì si isolano per un periodo che supera i sei mesi, mentre il livello del fenomeno varia su una base individuale: nei casi più estremi alcune persone rimangono isolate per anni o anche decenni. Un’ altra caratteristica è data dal fatto che essi, vivendo nel loro mondo chiuso e disorganizzato, sono spesso molto trasandati sia nell’aspetto che nelle abitudini, hanno un ritmo sonno veglia totalmente sballato, sono disordinati e mangiano in modo irregolare. Per ridurre al minimo i rapporti sociali evitano gli orari della giornata durante i quali le altre persone sono attive, per cui dormono per buona parte del giorno e “vivono” online di notte, uscendo dalla stanza soltanto a notte inoltrata, quando la maggior parte delle persone dorme, per acquistare cibi pronti nei “Konbini”, i supermercati aperti 24 ore su 24, e riuscire a nutrirsi, chiusi nella loro stanza, senza contatti con i familiari, neppure durante i pasti quotidiani.

Il disturbo non si presenta comunque da solo ma, come tutte le patologie psicologiche, è poi in comorbilità con altri tipi di disturbi come: “Agorafobia”,

”Sindrome di Asperger”, “Disordine da deficit dell’attenzione”,

”Disordine dello spettro autistico”,

”Disturbo di personalità evitante”, “Sindrome da avanzamento di fase nel sonno”,

”Depressione”,

”Distimia”,

”Disturbo post traumatico da stress”,

”Disturbo schizoide della personalità”,

”Mutismo selettivo”,

”Ansia generalizzata” o “Fobia sociale”, che potrebbero essere compresenti sin dall’inizio, scatenanti o derivanti dall’isolamento.

La diffusione del fenomeno è esplosa in Giappone negli ultimi 15 anni e alcuni affermano che circa un milione di giapponesi ne siano coinvolti, praticamente l’1% della popolazione. Stime più caute, e più realistiche, parlano di un range compreso fra 100.000 e 320.000 individui.

Il primo a parlarne e che coniò il termine “hikikomori“, fu il dottor Tamaki Saito, direttore del Sofukai Sasaki Hospital, che si rese conto di una similarità sintomatologica con adolescenti che presentavano le medesime problematiche; oggi, in Giappone, Saito è considerato il maggior esperto in merito. Sebbene in questi ultimi anni siano proliferati saggi volti a dimostrare l’associazione con altre patologie simili, diffuse anche nei Paesi Occidentali, in realtà il disturbo in questione presenta caratteristiche specifiche e una propria configurazione socio-culturale.

Innanzitutto rispetto a altri quadri di isolamento e depressione, vi è qui un elemento peculiare: la dipendenza da Internet e l’ipertecnologizzazione. La caratteristica principale è infatti la sostituzione dei rapporti sociali diretti con quello mediati da Internet. Ciò porta a un paradosso perché si configura spesso come una contraddizione in termini: la persona rifiuta solo i rapporti personali fisici, mentre, se mediati dalla rete, passa addirittura la maggior parte del suo tempo intrattenendo relazioni sociali di vario tipo (dalle chat fino ai videogiochi online). Ciò comporta un’altra distinzione, rispetto a chi è coinvolto in attività virtuali per passione, come gli Occidentali “nerd” o “geek” o in Giappone gli “otaku”, qui il movente principale è la mancanza di contatti col mondo esterno, per cui la dipendenza non è una causa, ma una conseguenza e sottolineano che l’aspetto fondamentale del fenomeno è marcatamente socio-culturale e quindi inestricabilmente connesso con le ipotesi causali.

Perché proprio il Giappone?

Il malessere umano per dispiegarsi si serve degli strumenti che la società gli offre e questo avviene sempre entro uno specifico assetto culturale e in un determinato momento storico. In questo senso ogni disagio dell’uomo è sempre in un certo senso “sociale”, ma questa dinamica è ancora tanto più evidente per quelle patologie che segnano un’epoca e diventano espressione delle problematiche intrinseche della società dove si manifestano. Ogni cultura ha la sua funzione e quindi anche le sue dis-funzioni. Come l’isteria nel ‘800, la tossicomania degli anni ’80 o oggi l’anoressia nei Paesi Occidentali, così anche il fenomeno degli “hikikomori” è quindi una sindrome culturale. James Roberson, antropologo culturale al Tokyo Jogakkan College ed editore del libro “Uomini e mascolinità nel Giappone contemporaneo” punta il dito su un particolare atteggiamento giapponese nei confronti del successo personale e della competitività sociale, riservata in modo molto definito al genere maschile, dal momento che in Giappone i ruoli di genere sono molto più rigidamente definiti che nei Paesi Occidentali. Per cui si ritiene che l’80% degli “hikikomori” siano maschi perché la richiesta socioculturale nei confronti delle ragazze non è la medesima (nella direzione della realizzazione lavorativa e interpersonale), per cui una giovane che vive ritirata e rifiuta i rapporti sociali non allarma la famiglia e riduce le richieste d’aiuto, dal momento che ciò che “si richiede” ad una donna è in un certo senso (anche se non in maniera così consistente) proprio un maggior investimento sull’interno. Per cui, anche se la sintomatologia è la stessa, l’incidenza fra le femmine è sottostimata perché si tratta di un aspetto che “socialmente crea meno problemi”.

La cultura nipponica è fortemente improntata all’autorealizzazione e consistenti pressioni sociali pongono marcatamente l’accento sull’importanza dell’impegno, dell’impiego in un’attività, del lavoro volto al raggiungimento del massimo risultato possibile, a prezzo di qualsiasi sforzo. Il fantomatico successo non può però essere raggiunto con una modalità che si discosti dalla norma; la cultura giapponese è infatti anche fortemente conformista e omologante e vede come negativo tutto ciò che è critico, divergente, creativo, eccezionale. Il percorso deve essere preciso e lineare (quello segnato per te già da qualcun altro) e non esistono altri modi per raggiungere la meta e soprattutto, la meta è solo una, uguale per tutti e non raggiungerla significa fallire totalmente. Una delle massime giapponesi è: “Il chiodo che sporge va preso a martellate”. I giovani “in ritiro” sono infatti spesso molto intelligenti e creativi, quasi a voler dire che l’unico modo per affermare la propria identità, dire “io ci sono” e “io sono così”, sia nascondersi e fuggire dallo sguardo omologante degli altri. Non per niente il ritiro, che procede in modo graduale e può pervadere più o meno aree, incomincia quasi sempre con il rifiuto e la paura di andare a scuola; ambiente dove si possono vivere veri e propri anni da incubo e subire gravissimi episodi di bullismo e maltrattamenti da parte di insegnanti e compagni. Ecco quindi che la ribellione verso questo mondo di regole molto rigide, la rabbia e il rifiuto di un sistema, il porre obiezione nei confronti del posto che gli è stato assegnato, si esplica per l’adolescente giapponese in questa modalità silenziosa e automutilante di protesta. Laddove esiste un sistema, una cultura e una società, c’è sempre un problema di adattamento ad essa correlato, in particolar modo per quanto riguarda l’età adolescenziale, dove la ribellione è fisiologica. Medesimi possono essere i problemi, diverse le risposte dell’adolescente, che se in Occidente può passare per un “rumoroso” abuso di sostanze o comportamenti alimentari disorganizzati, qui attua una protesta silenziosa che si avvale di forme mute, forse in risposta ad un’altra importante caratteristica della cultura giapponese: l’estrema attenzione data alla reputazione e alle apparenze esteriori che sono importantissime. L’emozione sociale caratterizzante infatti le società orientali collettiviste, come quella giapponese e cinese, è infatti la vergogna, in contrapposizione all’Occidentale e individualistica colpa; la vergogna è infatti nei confronti di un “esterno” disagio rispetto allo sguardo giudicante degli altri per non aver corrisposto agli standard. Di fronte allo sguardo degli altri gli “hikikomori” fuggono, si ritirano e fanno quindi di tutto per non essere visti. E la società Giapponese, con il suo l’ipertecnologismo, fornisce loro un potentissimo strumento per creare questa paradossale vita nella “non-vita”, o meglio nella “vita alternativa” e per mettere in scena il rifiuto di affrontare la vita e l’amore, con tutti i rischi che essi comportano. Secondo alcuni l’ipertecnologizzazione del Paese ha un ruolo nella diffusione del fenomeno: i giovani giapponesi sarebbero eccessivamente immersi in mondi di fantasia fatti di manga, televisione, videogame e internet, tanto da perdere, in breve tempo, i contatti con la realtà.

http://www.youtube.com/watch?v=r0Z2IJuS5Ks&feature=fvwrel

Un’altra ipotetica con-causa è individuabile nell’assetto della famiglia giapponese, abbastanza tradizionale per quanto riguarda la divisione dei ruoli di genere, vede spesso un padre totalmente assente e completamente improntato all’esterno e assorbito dal lavoro e una madre con un eccessivo investimento alla cura della famiglia e dei figli; ed è proprio nella particolare dinamica che si instaura tra madre e figlio che il dottor Saito individua una base comune fra gli individui che presentano tale sintomatologia. Infatti l’oppressione e il soffocamento perpetuato da queste madri nei confronti dei figli fa sì che si verifichi una particolare collusione fra i due che si declina più o meno così: in pratica la madre, convinta intimamente che sia meglio avere un figlio chiuso in casa, piuttosto che in giro “a farsi del male”, per il livello di ansia che provoca in lei la perdita del controllo sulla vita del figlio, lo “spinge” inconsapevolmente all’isolamento, di modo da evitarle preoccupazioni. La maggior parte dei genitori aspetta molto a lungo prima di chiedere aiuto, nella speranza che il figlio superi questa fase da solo e la relativa capacità economica della classe media consente inoltre ai genitori di mantenere in casa un figlio adulto indefinitivamente, a fronte invece delle famiglie a basso reddito, laddove i giovani sono costretti a lavorare fuori di casa se non finiscono la scuola e per questa ragione l’isolamento, se mai ha inizio, termina precocemente. Si crea così tutto un assetto contestuale che inconsciamente contribuisce al perpetuarsi del “sintomo”, piuttosto che al suo superamento.

Anche se il fenomeno descritto in questi termini è tipicamente Giapponese e particolari assetti sociali riguardano unicamente la società nipponica, quadri simili si stanno individuando anche in altre parti del mondo e sono stimati sindromi di isolamento e rifugio nel mondo virtuale, con sempre maggior consistenza, anche nei Paesi Occidentali e in Italia; il punto di maggior rilievo nella previsione di un’insorgenza sembra essere proprio questa tipologia di relazioni familiari, genitori iperprotettivi e uno stretto rapporto con la madre.

Per quanto riguarda il recupero e la remissione del disturbo, sempre possibile, sono stati messi in atto in Giappone due tipi di trattamento e supporto, sintetizzabili in due grandi categorie: l’approccio medico-psichiatrico che consiste nel trattare la condizione come un disordine mentale o comportamentale con il ricovero ospedaliero, sessioni di psicoterapia e assunzione di psicofarmaci; e l’orientamento alla risocializzazione che guarda al fenomeno come a un problema di socializzazione piuttosto che come a una malattia mentale. L’”hikikomori” viene quindi allontanato dall’ambiente della casa d’origine e ospitato in una comunità alloggio in cui sono presenti altri “hikikomori”.

Lì viene incoraggiato a reintegrarsi attraverso diverse attività quotidiane condivise. Questo approccio consente all’ ”hikikomori” di rendersi conto di non essere solo, oltre a fornirgli esempi viventi di miglioramento e “guarigione”. Da sottolineare che le due linee non necessariamente sono da intendersi in contrasto, ma possono subire un’integrazione di vari aspetti appartenenti all’una e all’altra.

Infine è possibile svolgere anche un’opera di prevenzione data da un sensibile ascolto da parte dei genitori nei confronti dei bisogni e delle richieste dei figli e un attento monitoraggio dei piccoli segnali che precedono l’isolamento (che ricordiamo è sempre graduale) e che se adeguatamente letti, sono latenti richieste d’aiuto da parte dell’adolescente.

In fondo nascondersi può voler spesso dire “desidero che mi cerchi”.

di Arianna De Batte

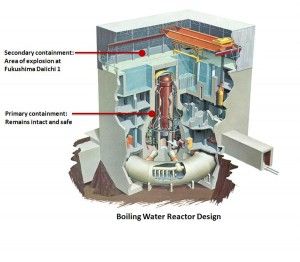

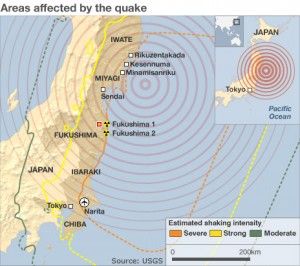

L’11 marzo 2011 il Giappone viene colpito da un terremoto di magnitudo 9.0 Richter con epicentro in mare, a circa 70 km a est della penisola Oshika di Tohoku e ipocentro ad una profondità di circa 32 km. È stato il terremoto più potente che abbia mai colpito il Giappone da quando si misurano le intensità dal 1900. Il terremoto ha scatenato uno tsunami altrettanto potente che ha raggiunto altezze d’onda fino a 40 metri, a Miyako, e nell’area di Sendai è penetrato per circa 10 km nell’entroterra. L’azione del terremoto ha bloccato le centrali nucleari giapponesi. A Fukushima però i motori di una pompa hanno finito il petrolio di alimentazione e la manutenzione non aveva provveduto nel passato a mantenere taniche di petrolio di riserva, quindi il motore fermo senza petrolio non ha permesso più di pompare acqua di mare e il nocciolo, facendo evaporare l’acqua come fa continuamente, è rimasto scoperto per due ore. Questo tempo è stato sufficiente per surriscaldarlo, facendogli superare 2000 gradi di temperatura con la fusione chimica del metallo di uranio.

L’11 marzo 2011 il Giappone viene colpito da un terremoto di magnitudo 9.0 Richter con epicentro in mare, a circa 70 km a est della penisola Oshika di Tohoku e ipocentro ad una profondità di circa 32 km. È stato il terremoto più potente che abbia mai colpito il Giappone da quando si misurano le intensità dal 1900. Il terremoto ha scatenato uno tsunami altrettanto potente che ha raggiunto altezze d’onda fino a 40 metri, a Miyako, e nell’area di Sendai è penetrato per circa 10 km nell’entroterra. L’azione del terremoto ha bloccato le centrali nucleari giapponesi. A Fukushima però i motori di una pompa hanno finito il petrolio di alimentazione e la manutenzione non aveva provveduto nel passato a mantenere taniche di petrolio di riserva, quindi il motore fermo senza petrolio non ha permesso più di pompare acqua di mare e il nocciolo, facendo evaporare l’acqua come fa continuamente, è rimasto scoperto per due ore. Questo tempo è stato sufficiente per surriscaldarlo, facendogli superare 2000 gradi di temperatura con la fusione chimica del metallo di uranio.