Studio sulle favelas di Acari.

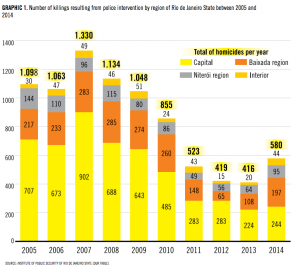

Innervosisce le autorità brasiliane il recente report di Amnesty International, pubblicato il 3 agosto scorso, specialmente in vista delle prossime Olimpiadi che si terranno a Rio nell’agosto 2016. L’indagine condotta dalla ONG sostiene che negli ultimi 5 anni la polizia brasiliana abbia ucciso 1519 persone, pari al 16 per cento degli omicidi totali denunciati in città.

Il report di Amnesty si concentra soprattutto sulle uccisioni per mano della polizia nella favela di Acari, particolarmente interessata dalle operazioni di lotta ai narcotrafficanti. Infatti, proprio la Regione Amministrativa di Sicurezza Pubblica (AISP) numero 41, che comprende la favela di Acari, è stata indicata nel 2014 come quella con il maggior numero di uccisioni a seguito di interventi della polizia.

Il report di Amnesty indaga un arco temporale che va dall’Agosto 2014 a Giugno 2015 e usa diverse fonti: interviste alle vittime, famigliari e testimoni, avvocati per i diritti umani, rappresentanti di organizzazioni sociali, specialisti e autorità di pubblica sicurezza, così come rapporti e dati statistici rilasciati dal governo (in particolare, i dati riguardanti le uccisioni in seguito a intervento della polizia, per la città di Rio de Janeiro, sono reperiti dall’Istituto di Pubblica Sicurezza, che mensilmente pubblica statistiche circa episodi criminali).

Perché proprio il 2014? Perché nonostante una prima riduzione dei casi di “morte in seguito a resistenza” per mano della polizia nel 2011, grazie ad interventi sia in seno alla polizia civile che per mano del legislatore, tra il 2013 e il 2014 questi sono nuovamente aumentati del 39,4% in tutto il Paese e del 9% solo nella città di Rio.

Andiamo per gradi.

Quali sono gli obblighi del Brasile dal punto di vista del diritto internazionale?

Nel 1992 il Brasile ratificò sia il Patto Internazionale per i diritti civili e politici sia la Convenzione americana per i diritti umani e nel 1998 acconsentì alla giurisdizione della Corte Interamericana dei diritti umani. Entrambi gli strumenti internazionali, rispettivamente agli Articoli 6 e 4 determinano l’obbligo dello Stato di proteggere, rispettare e garantire il diritto alla vita. A ciò si aggiunga che il diritto alla vita viene sancito anche dalla prassi internazionale, essendo ricompreso in quel nucleo di diritti umani inderogabili in qualsiasi circostanza, anche di emergenza.

Il riconoscimento del diritto alla vita comporta due obblighi in capo allo Stato, uno sostanziale e l’altro procedurale. In primo luogo, lo Stato è obbligato a prendere qualsiasi misura atta a prevenire o penalizzare la privazione della vita come conseguenza di atti criminali, ma anche ad evitare esecuzioni stragiudiziali commesse dalle proprie forze dell’ordine. In secondo luogo, gli Stati devono condurre indagini adeguate e assicurare che i responsabili di eventuali privazioni del diritto alla vita siano perseguiti. In particolare, la Commissione interamericana per i diritti umani ha espresso la sua preoccupazione circa l’alta percentuale di impunità nei casi di esecuzioni stragiudiziali commesse da agenti statali, all’interno del cosiddetto fenomeno delle “morti su commissione” di presunti criminali in virtù “della protezione della sicurezza pubblica”.

Sempre sul piano del diritto internazionale, anche l’uso letale della forza incontra limiti ben definiti. Infatti, sia il Codice di condotta delle forze dell’ordine sia I principi fondamentali per l’uso della forza e di armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine, entrambi documenti delle Nazioni Unite, stabiliscono che le autorità sono autorizzate all’uso della forza solo quando non possano essere utilizzati altri mezzi per conseguire un fine legittimo e che il livello di forza impiegato debba essere proporzionato all’entità del danno che si vuole prevenire e debba essere esercitata in modo tale da arrecare il minor danno o lesione possibili. Le autorità devono usare la forza solo come estrema ratio, ossia solo quando strettamente necessario alla legittima difesa personale o difesa di altri contro un pericolo imminente di morte o di lesioni gravi.

Analizziamo più nel dettaglio questa affermazione:

– per fine legittimo in caso di uso letale della forza, si intende soltanto la salvezza della propria o altrui vita;

– si ha necessità dell’uso letale della forza e delle armi da fuoco solo quando tutti gli altri mezzi non violenti si rivelino inefficaci o non disponibili. In aggiunta, tale uso della forza deve essere indispensabile per raggiungere il fine e non deve eccedere il limite della necessità. In ogni caso, gli ufficiali di polizia, prima di intervenire, devono qualificarsi e avvertire chiaramente il soggetto della loro intenzione di usare armi da fuoco, concedendogli tempo sufficiente per arrendersi, purché ovviamente questo non metta a repentaglio l’incolumità dell`agente di polizia;

– proporzionalità: si noti che in tutti i casi in cui sia presente un’arma da fuoco, il pericolo dovrebbe essere trattato come letale o potenzialmente letale. Pertanto, il requisito della proporzionalità in questi casi deve essere applicato solo se l’uso letale della forza è preordinato a salvare una vita.

Infine, come sottolineato dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani: “Gli Stati dovrebbero provvedere non solo a prevenire e reprimere la privazione del diritto alla vita in conseguenza di atti criminali, ma anche prevenire uccisioni arbitrarie per mano delle loro stesse forze dell’ordine”. Il fallimento degli Stati nell’investigare adeguatamente casi di morti in seguito all’uso della forza delle proprie forze dell’ordine costituisce una violazione del diritto alla vita.

Cosa si qualifica esattamente con l’espressione “morti stragiudiziali”?

Riprendendo una definizione della Commissione Interamericana per i Diritti Umani: “Le esecuzioni stragiudiziali sono caratterizzate dalla privazione intenzionale e illegale della vita ad opera di pubblici ufficiali, in genere per ordine, o quantomeno con l’autorizzazione o l’acquiescenza, delle autorità. Pertanto, le esecuzioni stragiudiziali sono azioni illegali commesse più precisamente da quegli agenti investiti di un potere originariamente inteso a proteggere le vite e a garantire la sicurezza delle persone”. Ora, l’obbligo dello Stato di proteggere i propri cittadini contro azioni criminali non può prescindere dal rispetto del diritto alla vita, diritto che permane anche in capo agli individui sospettati di aver commesso un crimine.

In Brasile, i governi federali e statali hanno sempre mantenuto un approccio “militare” rispetto alle azioni di pubblica sicurezza, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta “guerra alle droghe”, fornendo equipaggiamenti militari alle proprie forze dell’ordine e conducendo operazioni su larga scala, cui inevitabilmente si accompagnano molti morti. Nel Paese si è radicata la convinzione che sia in atto una vera e propria guerra alle droghe, e che le uccisioni di qualsiasi individuo sospettato di essere parte del narcotraffico rientrino tra le conseguenze di questa guerra.

Addirittura, nel ’95, si arrivò a quello che in gergo venne definito “il bonus del Far West”, ossia un aumento fino al 150% dello stipendio delle forze dell’ordine, civili e militari, per azioni che si configurassero come atti di particolare valore, quali ad esempio uccidere un sospettato durante un’operazione di polizia! Il bonus venne (fortunatamente) abolito solo nel ’98.

Spesso le uccisioni stragiudiziali non ricevono neppure adeguate indagini, poiché è sufficiente che l’ufficiale di polizia dica che la vittima era implicata in attività criminali per legittimare l’uso letale della forza: il più delle volte, quando la vittima si presume o risulta realmente collegata al mondo criminale, le investigazioni mirano semplicemente ad avvalorare la versione della polizia.

Una fetta considerevole della stessa società civile brasiliana accetta queste morti e spesso si schiera proprio dalla parte degli autori: stando a un rapporto condotto dal Segretariato per i diritti umani, il 47% dei brasiliani concorderebbe con l’espressione “l’unico criminale buono è quello morto”.

Anche la struttura istituzionale delle forze dell’ordine denuncia una mancanza di indipendenza nelle indagini.

Innanzitutto, tra gli innumerevoli corpi di polizia solamente due spiccano per l’entità dei loro poteri e il numero di agenti: la polizia militare e quella civile, entrambe subordinate al governo statale.

La Polizia Militare si occupa dei pattugliamenti, del rispetto della legge e del mantenimento dell’ordine, è organizzata gerarchicamente e gli agenti rispondono dei crimini commessi in servizio davanti a tribunali militari. Questo corpo di polizia è subordinato al governo statale (quindi a un governo rappresentativo), ma può fungere da corpo ausiliario dell’esercito.

La Polizia Civile, invece, funge da polizia giudiziaria e investigativa nei reati comuni.

Per entrambe, sono previsti organi di controllo sia interni che esterni: gli organi di supervisione interni si occupano di investigare su irregolarità o violazioni commesse dagli ufficiali di polizia; quelli esterni, invece, sono costituiti dai Mediatori di Polizia (Police Ombudsmen). Questi organi di supervisione, introdotti nel 1995, sono relativamente recenti e si occupano di ricevere, riferire e valutare reclami dal pubblico in relazione ad abusi commessi da ufficiali della polizia civile o militare. Una figura garantista quindi, il cui potere di intervento è tuttavia molto limitato, poiché l’organo non è dotato di indipendenza, di risorse istituzionali e materiali e di poteri investigativi!

Proprio il Mediatore di Rio de Janeiro, in un’intervista ad Amnesty International riferiva: “ I comandanti di polizia sono molto riservati e ritengono che i problemi dei propri dipartimenti vadano risolti internamente. Non accettano interferenze dall’esterno.”

Oltre ai mediatori, un’altra figura incaricata del controllo esterno sulle autorità di polizia è l’Ufficio della Procura, organo indipendente legittimato a portare i reclami in tribunale e ad avviare procedimenti penali qualora vi sia una prova che il crimine sia stato commesso, in genere basandosi sulle indagini condotte dalla Polizia Civile. Eppure, nonostante la Procura sia anche legittimata ad esercitare un controllo esterno sugli abusi delle polizie civili e militari, tale mandato non è stato esercitato in modo soddisfacente.

Il problema fondamentale di questo assetto istituzionale è che qualora durante un’operazione di polizia perda la vita un civile, come diretta conseguenza dell’intervento, l’episodio viene registrato in un registro amministrativo degli incidenti, tenuto presso la Polizia Civile, qualificando subito l’uccisione come legittima in base al principio di legittima difesa dell’ufficiale (stabilisce, infatti l’art. 25 del Codice Penale che non vi è reato quando l’atto è stato commesso per legittima difesa). A questo punto viene aperta un’inchiesta condotta dal Capo della Polizia Civile del Distretto in cui il reato si è consumato.

I risultati delle indagini volte ad accertare le circostanze dell’incidente e le conclusioni vengono comunicati all’Ufficio della Procura che deciderà, in base alle risultanze investigative, se esercitare o meno l’azione penale. Dal 2010, sono stati molteplici gli interventi legislativi e amministrativi volti a garantire la correttezza dell’accertamento, primo tra tutti l’Ordine del Capo della Polizia Civile dello Stato di Rio de Janeiro n.533, del 7 Luglio 2011, che ha introdotto un complesso di regole atto a preservare la scena del crimine. Infatti, dallo studio condotto da Amnesty International, risulta una tendenza dei responsabili delle uccisioni in servizio a manipolare la scena del crimine. Due sono i metodi per cercare di assicurarsi l’impunità: alterare la scena del crimine e creare artificiosamente l’impressione che la vittima abbia opposto resistenza all’ufficiale di polizia (stabilisce infatti l’art. 292 del Codice di Procedura Penale che la polizia sia legittimata all’uso della forza in caso di resistenza o tentata fuga del detenuto). Per quanto riguarda la prima “tecnica”, la manipolazione si può ottenere spostando il corpo o rimuovendolo: così facendo si rende impossibile ottenere anche un semplice rapporto balistico che potrebbe contribuire all’accertamento della dinamica dei fatti. Innumerevoli gli episodi in cui proprio grazie all’intervento delle famiglie o del vicinato sulla scena del crimine, è stato possibile preservare il corpo e le prove.

Per quanto riguarda il secondo espediente, i poliziotti per simulare la resistenza possono usare diversi sistemi. Quello usato specialmente in passato, prevedeva che la polizia militare (ovviamente illegalmente) per incriminare la vittima portasse con sé un vero e proprio kit per la simulazione della resistenza, ossia un’arma da fuoco non registrata da piazzare nelle vicinanze del corpo. Oppure si faceva sparire direttamente il cadavere buttandolo in un fiume o nel mare, accertandosi di riempire l’addome della vittima di pietre e macerie per non farlo galleggiare.

Non solo. Anche le indagini presiedute dall’Ufficio del Procuratore e condotte dalla Polizia Civile non risultano efficienti. Infatti, in genere, il punto di partenza degli accertamenti non è l’evento, bensì la dichiarazione dell’agente. Come riferisce un capo della polizia civile nel rapporto di Amnesty: “La voce dell’ufficiale di polizia è la voce dello Stato. Corrisponde alla verità. L’agente sta svolgendo un servizio pubblico. All’interno delle indagini, la versione del poliziotto si considera vera”. Qualora nel suo rapporto l’ufficiale affermi che la vittima era collegata alla vendita di droga, tutte le indagini successive saranno tese unicamente a convalidare la tesi dell’agente per cui la morte è stata una conseguenza della propria legittima difesa. Invece che concentrarsi sulla dinamica dell’incidente, le indagini saranno incentrate sulla vita e il background culturale della vittima.

Nel 2007 il Corrispondente Speciale per le Nazioni Unite, Philip Alston, nel suo rapporto sulle esecuzioni stragiudiziali esprimeva tutta la propria preoccupazione circa la diffusa percezione, all’interno delle favelas, per cui le operazioni di polizia sarebbero mirate a uccidere giovani uomini di colore, per lo più poveri. In questa opinione, la guerra al traffico di droga sarebbe soltanto uno specchietto per le allodole volto a rendere “accettabili” queste uccisioni. Sempre nello stesso rapporto, il funzionario ONU riferiva di aver ricevuto diversi reclami secondo cui: “Le indagini della polizia non sarebbero riportate correttamente e talvolta le sole prove sarebbero una descrizione della scena del crimine e la dichiarazione dell’agente” e che “diversi sarebbero i casi in cui negligentemente e deliberatamente la polizia tratterrebbe i fascicoli delle indagini presso il proprio distretto, senza trasferirli all’Ufficio del Procuratore.” Da un’analisi condotta dalla ONG sui casi di uccisioni per mano della polizia nella città di Rio de Janeiro aperti nel 2011, risulta un altissimo livello di impunità: nel 2015 di 220 procedimenti, 183 erano ancora in corso.

Perché ancora 183 processi in corso? Perché le autorità giocano su un continuo palleggio tra la procura e la polizia civile in fase di indagini. Un ricercatore intervistato da Amnesty commenta: “Questi 183 casi sono nel limbo. Nessuno si assume la responsabilità di procedere formalmente o di archiviarli. Ciò che si può notare da questo andirivieni è che non ci sono testimoni e manca una scena del crimine. Gli omicidi vengono risolti nelle prime 48 ore, dopodiché diventa sempre più difficile. E la polizia lo sa. Con questo andirivieni non si arriverà a nulla e il caso sarà eventualmente archiviato. È solo una questione di tempo.”

E dei 17 risolti? Soltanto in un caso si è proceduto contro l’ufficiale di polizia, in tutti gli altri troviamo invece l’archiviazione per insufficienza di prove o mancanza di testimoni.

Nel 2010, per cercare di risolvere un numero maggiore di omicidi (ricordiamo altissimo nella città di Rio de Janeiro), è stata istituita la Divisione Omicidi, sezione che però non è competente ad indagare sulle morti a causa di operazioni di polizia. Di queste, come già sottolineato, si occupa la polizia locale, in particolare quella civile. Ma ancora una volta, le indagini non sono oggettivamente imparziali e indipendenti, in quanto condotte da ufficiali che, benché appartenenti a corpi armati differenti, si trovano a cooperare quasi quotidianamente, essendo assegnati alla medesima area: come posso essere oggettivo se devo investigare su qualcuno che conosco bene o con cui ho un qualsiasi tipo di rapporto?

Da ultimo, ma non meno importante, il problema della mancanza di risorse: gli Istituti di Medicina Forense non dispongono di risorse sufficienti e neppure di un’adeguata indipendenza dai corpi di polizia per poter condurre gli accertamenti in modo imparziale.

Quali sono le conseguenze del fenomeno?

La conseguenza più scioccante è l’impunità: esecuzioni stragiudiziali vengono celate dietro la cortina di fumo della morte accidentale in seguito a operazioni di polizia. Intere famiglie non ottengono giustizia e le forze dell’ordine vengono percepite dalla popolazione più povera come cowboys cui nulla può essere obiettato. Di risarcimenti ai famigliari neanche l’ombra.

Non solo. Sono moltissime le testimonianze raccolte da Amnesty di irruzioni nelle abitazioni “solo per ottenere informazioni sul vicinato” (la polizia militare dispone di chiavi pass-par-tout che una volta aperta la serratura, rendono questa inservibile), pestaggi e furti durante le irruzioni. Episodi di cui ovviamente nei rapporti non viene fatta menzione.

A ciò si aggiunga l’uso di mezzi militari durante le operazioni, i cosiddetti caveirão. Si tratta di automezzi militari blindati, inadatti a circolare in zone così densamente abitate quali le favelas. Spesso proprio dagli abitacoli di questi veicoli o durante le missioni, partono proiettili vaganti. Qualora un povero malcapitato venga colpito, l’omicidio si considera commesso da ignoti e l’episodio non viene neppure considerato ai fini delle statistiche sulle “morti in seguito a interventi di polizia”: ancora una volta non si ha nessuno da poter perseguire.

Conclusioni analoghe per quanto riguarda la protezione dei testimoni. Nonostante nel 1999 sia stato predisposto a livello federale un Programma di Protezione delle Vittime e dei Testimoni a Rischio (PROVITA), la cui attuazione è rimessa ai rispettivi governi statali, i testimoni non possono considerarsi oggettivamente al sicuro. Nel 1993, nella favela di Acari si consumò un massacro: 11 ragazzi sparirono, 7 dei quali minori. I ragazzi, che lavoravano in una fattoria poco distante da Rio de Janeiro, vennero sequestrati da agenti di polizia e condotti in una località sconosciuta. Di loro non si seppe più nulla. Alcune delle madri dei ragazzi diedero vita al movimento “Le madri di Acari” finalizzato a rendere giustizia ai propri figli: queste coraggiose donne cercarono nei cimiteri clandestini; si rivolsero ai servizi sociali; si recarono presso tutte le stazioni di polizia e le prigioni della zona; parlarono con giudici, comandanti di polizia, autorità di polizia e ministri. Nonostante ciò nel 2010, l’inchiesta si concluse senza alcuna incriminazione degli autori, a causa dell’insufficienza di prove. Nel 1993, una delle madri delle vittime e fortissima attivista del movimento, Edméia de Silva Euzébio, fu assassinata: dopo un colloquio con un detenuto della prigione Hélio Gomes, fu aggredita alle spalle in un parcheggio e uccisa. Tra i suoi assassini un ex-ufficiale della Polizia Militare e un ex membro del Congresso di Stato. Il movente dell’omicidio sembra essere il fatto che la donna avesse scoperto nuove informazioni sul luogo in cui furono portati i ragazzi. Questo episodio ancora oggi rimane ben impresso nella coscienza collettiva come il simbolo del fatto che i testimoni o i difensori dei diritti umani possano essere messi a tacere in qualsiasi momento. A ciò si aggiunga che ancora oggi gli autori del delitto, nonostante il processo lunghissimo in corso, non sono ancora stati condannati. Per questo, moltissime delle madri dei ragazzi uccisi nel corso degli anni si rifiutano di parlare, temendo rappresaglie. Non solo. È impossibile prescindere anche dall’aspetto procedurale del fenomeno: in Brasile la legge non consente di garantire l’anonimato ai testimoni chiamati a depositare contro l’accusato. Tanto vale mettere direttamente un tiro al bersaglio sulle schiene dei testimoni!

Ora, sembra inevitabile chiedersi: è davvero accettabile che nel 2015 un cittadino abbia paura a denunciare un crimine poiché potrebbe subire rappresaglie?

È davvero accettabile che il 90% dei procedimenti contro degli assassini (a prescindere se siano o meno forze dell`ordine) si concluda con l`archiviazione per insufficienza di prove o mancanza di testimoni?

È davvero accettabile che in virtù di una divisa ci si possa comportare come ai tempi del Far West? È davvero accettabile che chi dovrebbe essere protetto sia spaventato proprio dai suoi protettori?

di Giulia Pavesi

Linkografia: